文/观察者网专栏作家孙武

“整整28年,邓稼先不知去向、生死未卜,许鹿希信守离别时相互托付的诺言,无怨无悔、痴情等待。”

今天是“两弹元勋”邓稼先逝世30周年,这篇引文流传颇广,标题令人动容——《有一种爱情叫“国家机密”》。

许多媒体都发表了类似的纪念文章。有些是新写的,有些是旧文重刊,其中都提到了一个说法,就是邓稼先曾经“人间蒸发”彻底消失28年,邓稼先的妻子许鹿希不知他的去向,未卜他的生死。

文中还强调:此后,邓稼先便“人间蒸发”了,再也没有只言片语。

为了渲染这种分离的凄惨,作者还添油加醋,谈到对两人夫妻生活的影响:

除了旁人的不理解,甚至说三道四之外,他们自己也有生理要求。那时候她只有30岁,邓稼先也只有34岁,都有强烈的生理愿望,有时还特别渴望。

邓稼先真的28年里一次都没见过爱妻吗?持这种说法的报道不止这一篇。

一篇题为《邓稼先为核弹 夫妻分居28年》的报道也被许多权威媒体转载过:

很多人都问过许鹿希,为什么能够忍受和丈夫分离长达28年。

她说是因为她不仅见过洋人,还见过洋鬼子;不仅见过飞机,还见过敌人的飞机在空中盘旋轰炸自己的家园;不仅挨过饿,还被敌人的炮火逼着躲进防空洞忍饥挨冻。她说因为有了这些经历,才使她能够理解邓稼先,理解他因为要造原子弹而和自己分离28年之久。

这个说法的出处,来自凤凰卫视对邓稼先夫人许鹿希访谈。我们来看看访谈原文是怎样的:

主持人:

许鹿希老人对我说,很多人都问过她,为什么能够忍受和丈夫分离长达28年的时候。她说是因为她不仅见过洋人,还见过洋鬼子,不仅见过飞机,还见过敌人的飞机在空中盘旋轰炸自己的家园,不仅捱过饿,还被敌人的炮火逼着躲进防空洞忍饥捱冻,她说因为有了经历,使她能够理解邓稼先,理解他因为要造原子弹而和自己分离28年之久。

许鹿希:

也不是说28年他完全一天都不回来,也有中间回来,就是他到这个工作因为它保密性质太强了,而且他那个所谓的当时规则也是非常的严厉,就是不许接触这个不许接触那个,然后甚至于我北京医科大学我的同事不能到我家里去,免得出事。

另外就是嘱咐我说,不要向北医的领导,就是每个人不是要说明你家里丈夫干什么事,这些都不能说,领导要问的话,你就说做保密工作,真正北医领导知道我丈夫是干什么事,是在追悼会的报纸上。

可以看到,这个说法是主持人有意强调的,而许鹿希老人更正了。

许多报道也佐证, 28年里,虽然聚少离多,两人的联系并未中断。

施立松《邓稼先的28年相思》中曾写道:

调动工作后的一年间,聚少离多,爱却不曾停止。

……

他对她的爱,她是能体会到的。那一年,她做科研遇到瓶颈,急需一份外文资料来佐证,他不知从何得知,悄悄地利用工作时间,帮她找齐,工工整整翻译成中文,寄给她。她捧着这个沉甸甸的信封,流泪了。信封上没有任何有关他的信息,但她知道,知道他的挑灯夜战,他的柔情蜜意。”

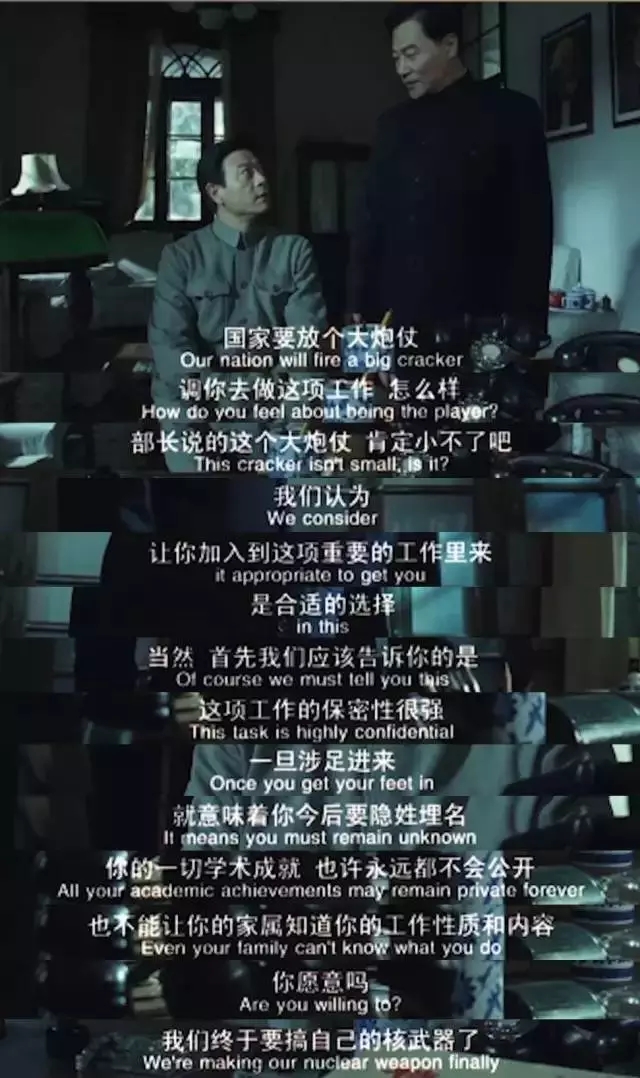

即使是艺术作品——电影《邓稼先》中,也有表现邓稼先工作之余回家,抱着女儿,与妻子重逢的场景。

国家给了邓稼先选择的权利,也没有限制邓稼先的人身自由。

科技创新与以人为本从来都不是对立的,哪怕是两弹一星的事业。

但一些媒体似乎不这么看。“长期以来宣传给人的印象是,不把为国效力搞成最惨的事,就不罢休啊!”观察者网专栏作者袁岚峰曾指出。

袁岚峰举了纪录片《大国工匠》中的例子,说到技术人员的待遇时,画风出奇地相似:

“很多企业试图用高薪聘请他,甚至有人开出几倍工资加两套北京住房的诱人条件。”

“他原来所在的实验室一直希望他回去,收入能多一半,这对于他这个单职工、女儿上学急需用钱的家庭来说,能起不少作用。”

“私营企业的老板甚至为他开出了三倍工资的高薪,但是胡双钱拒绝了。”

“老胡没有给家里挣来更多的钱,却带回了一摞摞的奖状证书。”

胡双钱,中国商飞上飞公司高级技师,35年产品无差错

今天是技术人员放弃优厚待遇,明天是科学家英年早逝牺牲在岗位上,后天又是科研人员长期离家不归。这样的宣传已经彻底成了“比惨大赛”。

而这一次,又是一则流传甚广的谣言。

无论热爱妻子、还是这个国家,支撑邓稼先28年艰苦科研的情感,本无半点虚假。

虚构的故事再感人,也不是纪念国家功勋的最好方式。

(完)

本文标题:今天被邓稼先刷屏了,有一个谣言特别辣眼

本文来源:523网址之家